教材的编写修订并非轻而易举,不仅有知识编排方面的困惑,更有组织协调中的停滞不前,在这条漫长的路上,疲惫苦闷的时刻不在少数。

“你把东西都写出来了,你还讲什么?”这是《西方哲学史》的主编张志伟在教材编纂中一直苦恼的问题。

教材究竟要详细到何种程度?学生获取知识的途径之多早已今非昔比,过于详细的教材是否会导致课堂教学失去意义?从前作为教师时很少考虑的问题,在教材编写中却成为了难以突破的谜题。

尽管在后续授课的过程中,他体会到当堂讲授课程时生动活泼的口语化解释不是教材上严谨晦涩的书面语言可以代替的,但两者具体如何权衡,并无一定的标准可循,仍然需要编者与教师默契合作,进行更多的探索和实践。

“新的东西往哪里放,怎么来说?”虽然《市场营销通论》已经修订到了第八个版本,但郭国庆在面临时代新浪潮时仍然会遇到这样的编写瓶颈。

教材的铅字印刷看似有些沉重而“牢不可破”,实则每一次修订都是编者与时代的一场赛跑。面对当下快速发展的数字技术,如何为新的原理和概念找到合适的位置,是否要打破原有的教学体系,这些都需要通过不断探索和失败慢慢摸索出答案。

“既要与时俱进,又不能把教材弄得非常凌乱,还要保留严肃性、知识性、可读性,这也是比较费工夫的。”郭国庆评价道。

“后来有的老师说,你这改得都已经看不出来是我写的了。”回忆起20年前编纂《西方哲学史》的经历,张志伟提到了“胆量”一词。

当年四十五岁的他在编者中仍是“小辈”,主编一本多人合著的教材,难免胆战心惊。一年多的编写时间中,60余万字分摊在六、七位编者的身上已然不算轻松。而作为主编催促交稿、整体修改所花费的时间、精力和协调的困难更是让人难以想象。然而为了教材风格的统一和更好的教学效果,面对各方矛盾和质疑,他只能选择迎难而上。

所幸编者大都是师兄弟与友人,为教材的编写提供了最大限度的理解和支持。这本在后来被广泛应用于各大高校西方哲学史教学的教材就这样跌跌撞撞地诞生了。

当前,《西方哲学史》正在进行第三版修订,所面临的困难并不比初版时少。一本合著的教材,所依赖的不仅仅是其中一人的“一头热”,更需要所有人下定决心做好修订的一股“心劲儿”。

张志伟想要将这些年来国内外西方哲学研究的最新成果反映在教材里,而编者们的拖延、统编教材所需的不断协调为个人留下的余地有限,反复修改的疲惫也难免让人陷于踌躇困顿。

“估计我明年就要退休,现在看来可能退休前完成修订就是个理想了。”

不过,张志伟也表示,从另一方面看,或许在退休后的富余时间中正好可以踏踏实实地修订出一版更令人满意的《西方哲学史》。

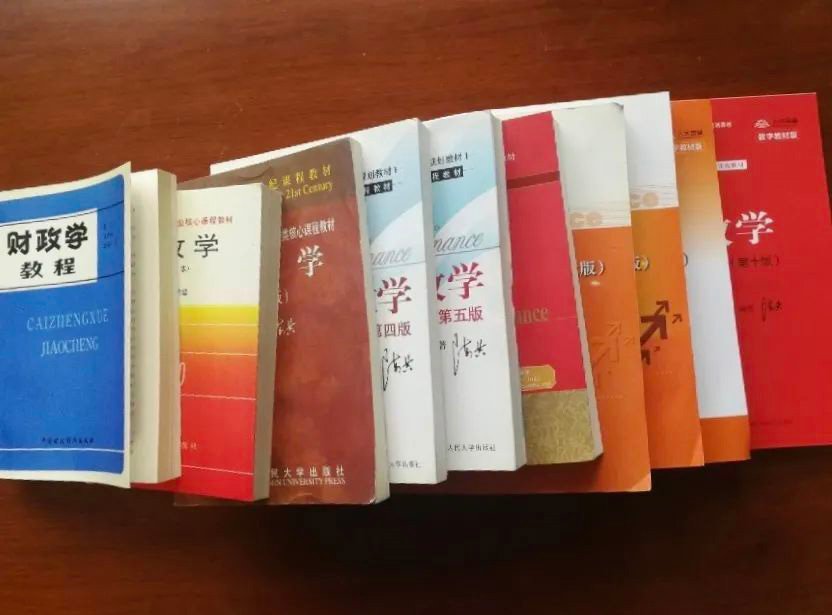

财政金融学院教授陈共主编的十版《财政学》。