——评论部2022新媒体年度摘要

实习作为生命历程中的一个节点、一种生命体验,其发生时序的先后与数量的多少本来就没有高下之分。因为对实习的时序、数量的安排,都是个体在当时的视域和信息下,在所有合意解中挑出的最优解。在做出实习的选择后,更重要的是将自己放在现实中,去思考未来究竟想要过什么样的生活,这关乎职业选择,关乎经济独立,也关乎“未来能做什么”的现实叩问。

在彷徨与犹豫中,在业界与学界的流转中,大学生得以在知识与实践的轮转中挖掘新的视角。面临“所学何为”的“本我质问”,经由实习这一独特契机,大学生或许能够给出给贴近自身期许的答案。

在社交平台一众诸如“找实习越早越好”“尽量多去大厂”“卷一天是一天”的经验分享中,有一条特别醒目:“实习最终还是要回到想成为什么样的人吧。”

实习之后,“社会时钟”在我身上加速运转。

改编作品的表达常常处于两个时代的拉扯之中。它站在旧时代的阴影中,但面向的却是新时代的观众。对当代改编作品的价值观表达,合适的做法不应是罔顾历史、全然不顾当时的社会现实,也不是将价值进行简单的替换,更不是为那些思想糟粕大唱赞歌,而是在诚实地呈现历史的同时,展现出更为复杂、深刻的反思。

法国文学批评家罗兰·巴特曾提出“作者已死”的理论:当一部作品完成之际,作者即失去对于作品的绝对解释权;读者对作品的解读也构成作品的一部分,读者与作者完成文本共创。

从这个角度看,创作人员将文学改编为影视作品,也不过是以读者的身份对原著进行理解、创作与表达。

影视化之后:魔改还是神作?

西门吹雪总是寂寞的,只有在遇到对手时,他才会露出炽热的眼神。辩论人在大多数时刻里,也都在等待,等那个在场上灵光乍现的时刻,等那个可以讲出穿透一切的声音的时刻。

因为有这些时刻的光芒,辩论可以不是一篇黯淡无趣的八股。它可以朝着真理的方向漫溯,为某一个持方背后的千万人“拔剑出鞘”。

如果这些还不够,如果西门吹雪的一切都是云烟中的幻想,如果辩论对真切的现实社会从没有一剑封喉的力量,那么知名辩手黄执中还有一句话可以补上最后一层:“我们都像堂吉诃德,我们对着风车争斗了一生,我们的敌人是假的,可我们的勇气和热情是真的。”而这股勇气和热情,不是别的什么,正是已经消散于历史长河中的那股“侠气”。

退出辩论这件事,我翻来覆去想了无数次。

如果说新闻回避是在给自己的认知做减法,减轻认知重负带来的无力感,那么关注小事的美好就是在通过做加法,给认知天平的另一端加上另一种筹码,进而实现个体的衡平自洽。

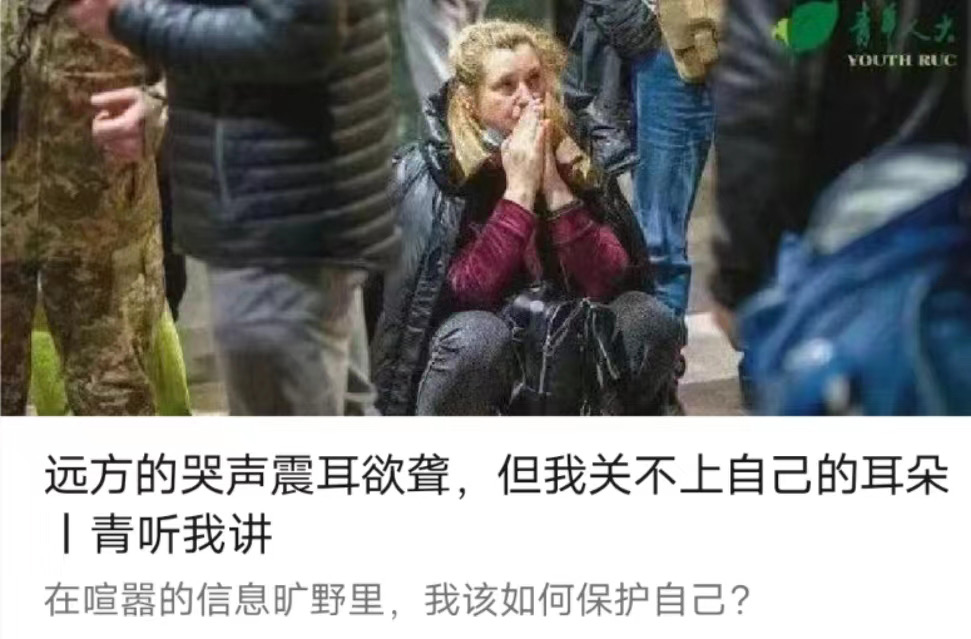

哭声带来的震动与痛苦不可避免,而每个人在公共生活之下做出的隐形牺牲也应该被看见。有的人可以做到在保全个人秩序的同时,深度参与公共生活,但有的人也许正在探索自己应该如何谋求二者的平衡。在“远方的哭声”下,我们确实不只有“把自己关回小楼”、不再表达与感受这一种解决方案。有人筑起自己内心的防线,有人选择相信行动本身自有意义,有人将目光移向阳光普照的角落来找到平衡……

但哭声从未停下。对一部分人来说,包扎好伤口后,他们依然选择循着呼唤,去往哭声所在的“远方”。

远方的哭声震耳欲聋,但我关不上自己的耳朵。

AI 的创作是速生的、不容半分差池的,同时也是速朽的、难免落入窠臼的。那些真正能留在历史和人心里的经典,蕴涵着对人类命运和个体独特性的阐述与表达。它们是堂吉诃德大战风车的荒谬与可悲,是伍尔夫房间的墙壁上的斑点,是王小波寄寓了精神追求的特立独行之猪,是《俄狄浦斯王》中关于“人”的谜底。

6 年前微软小冰所著的诗集,诗作虽是它的手笔,却需要由人类进行情感与价值判断,从中挑选出精华并汇编为诗集。最大的悖论或许是:机器可以对语言文字符号进行无数种排列组合,所以一定会获得某一部作品,能够与李白的《侠客行》抑或杜拉斯的《情人》完全相同;但如果要求 ChatGPT 从它生成的作品中挑选出佳作,目前的它只会回答:“作为一个人工智能模型,我并没有主观意识,也没有评价诗歌的能力。

我问ChatGPT:你写的论文能让我拿4.0吗?