李芷在高中第一次了解到身高干预后,态度强硬地要求父母带自己去看生长发育科。她拿着小灵通,坐在宿舍楼梯上和母亲哭诉:“我为什么这么矮啊?”

十六岁,1米56,这在北方地区是吊车尾的身高。尽管如此,李芷已经是整个家族除了舅舅外最高的人。她曾尝试过拉伸、打篮球、跳绳等运动干预,但收效甚微。她在电话里和母亲说,自己想去打生长激素。

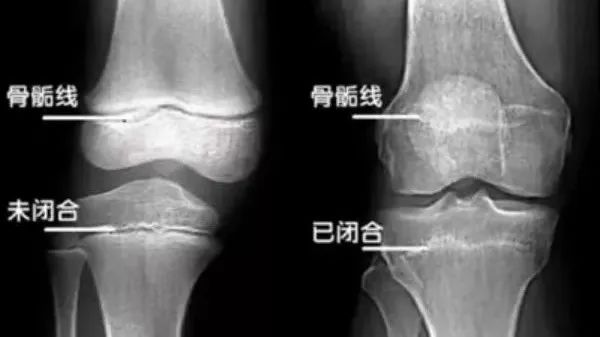

李芷的爸爸请了假,带她去了全市最专业的医院。工作日,等待叫号的走廊上坐满了人,几乎都是家长带着小学生模样的孩子,李芷坐在中间像个“大号儿童”。医生的回答诚恳但听起来有些冰冷:“骨骼线已经闭合,你没法再长高了,不用花冤枉钱。”李芷拿起片子转身就走,回学校的路上,她和父亲一句话也没有说。关于这次经历,她也没有和学校的任何人提起。

测量骨龄的X光片。

马飞最早去生长发育科还是在自己五六年级的时候。那时,他瞒着父母,拿着自己的零花钱去医院检查。为了省下90块钱,他每次都不打印拍片结果。医生让他宽心,他的骨缝还没有愈合:“NBA球星好多都十六七岁才开始长个。”

酸角糕一家去妇女儿童医院内分泌科检查的时候,担心的事还是发生了,他们被告知孩子已到生长的“末班车”,身高干预机会渺茫。她至今记得父亲回家后深深的自责——为什么没给孩子更好的基因?为什么没给孩子更早的干预?

“如果能长就好,如果不能长,也就认了。”抱着这样的心态,父母决定给酸角糕打半年生长激素。

那半年里,家中角落堆满了药和针管。她用的是蓝色的普通注射器,针尖又细又长,要在肚脐上两指位置注射。父母把注射器缓慢地推进她的身体的过程中,酸角糕必须一动不动。“我不敢看,经常问:‘好了吗?打完了吗?’但是经常这个时候才打到一半。”原本就有针头恐惧的酸角糕每天打生长激素之前都要做很久的心理建设,可是只要一感受到肚皮上酒精冰凉的触感,她的身体还是会不住地颤抖。肌肉注射比静脉注射疼,而且需要父母帮忙注射。每个将生长激素推入的瞬间,一家人都在忍痛。

医院中许多家长带着孩子检查身高。

酸角糕注射的生长激素每针300-500元,半年要花费1万多。1万元用100元的人民币叠起来是一厘米——

最后,酸角糕也长高了一厘米。

在那之后,一家人再也没有谈起过这次经历,仿佛这半年只是场梦。酸角糕到现在都认为注射生长激素是没有必要的,但她却表示不后悔。“因为它帮我爸妈了却了心愿。”如果能让爸妈没那么自责,她说不定会更早地去干预。

和酸角糕直接进行生长激素注射不同,南瓜家的干预方式更为温和。母亲监督她打篮球、跳绳,还搜集了各种各样的增高食谱:给她做海马田七炖童子鸡汤,让她把鲜牛奶、鲜羊奶当水喝,吃各式各样的钙片,无暇顾及这些做法是否有科学依据。后来又配了中药,灰棕色的药粉混上水和蜂蜜制成药丸——有时水加多了,还会变成难以下咽的黏糊状——苦涩从舌尖蔓延至全身,到现在还不时触动着南瓜的神经。

一位母亲近50天给女儿打的生长激素。

一段时间过后,南瓜确实长高了五六厘米。“但我也说不清是不是干预的作用。”母亲对身高的担忧也辐射到了南瓜的弟弟,母亲为他定期测量并记录身高,精心搭配伙食、督促锻炼,就连骨龄也测过好几回,生怕他也成为矮个子。李芷的弟弟更是早有准备地注射生长激素,从十岁开始,现在已经打了两年。冰箱的一角永远堆满了药物,“打一针”已经成了弟弟每天的睡前仪式。

李芷的母亲坚信这是一种有效的治疗,“之前他每年长6厘米,打完能长9厘米”。而李芷则表示怀疑,觉得多出的3厘米也可能只是因为弟弟进入了生长高峰期。但她依然支持弟弟接受注射,似乎这样能在一定程度上弥补自己错过干预时机的遗憾。

促进长高的中药中常常能见到三七和海马。