在海淀医院安宁疗护病房里,一位患者正经受着癌症带来的突发疼痛,他皱眉看着刘洋说:“这样受罪不如走了。”但当镇痛药起效后,他又表示想要继续活下去。

“乌龟爷爷”今年85岁,得名于他动画人物似的长长眉须。安宁疗护病房里,经历过内心挣扎与矛盾的“乌龟爷爷”并不是个例,很多时候,在生命末期缓解痛苦和延长生命并不能兼得。

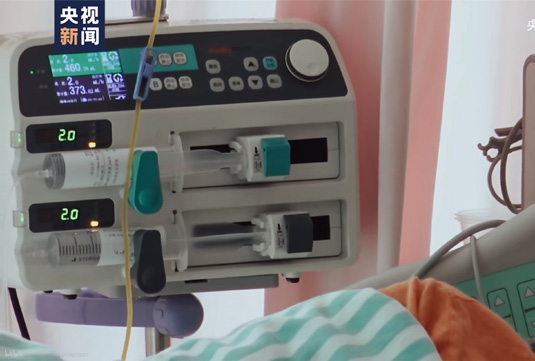

如果选择了插管使用呼吸机、透析等抢救性的医疗措施,患者的生命或许能有限度地延长。但同时,这也意味着患者继续承受更多痛苦的时间延长了。

如果不选择救治性的医疗措施,转入安宁疗护病房,患者可以最大程度地减少痛苦,但也意味着要直面即将离去的事实。

当生命倒计时的大钟悬于眼前,很少有人能在心中架起天平,称出最佳选项。在海淀医院,肿瘤病房紧邻安宁疗护病房,有患者从肿瘤病房转入安宁疗护病房,迎接最后的告别,也偶有患者在进入安宁疗护病房几天后又选择回到肿瘤病房,重新接受抗肿瘤的治疗。

难题不单落在患者身上,也落在患者家属身上。

就像刘洋说的:“安宁疗护中非常典型的一种冲突就是,老人家不想再延长这种无谓且痛苦的生命,但往往儿女都会想要再多陪伴一段时间。”

相比于患者,患者家属在面临是否放手的抉择时存在另一层情与理的矛盾,感情上希望能尽全力陪家人走得再远一些;理智上又清楚,选择安宁疗护能尽可能减少家人的痛苦,给予他们生命末期的尊严。

刘谦在安宁疗护病房遇见过一位70多岁的母亲,那时她已经没有太多的神智,仅靠点滴维持着生命,过多的治疗手段在这个阶段可能会带来更多的痛苦,选择的难题便摆到了她40多岁的儿子面前。

当他泪流满面地悲诉自己无法离开母亲时,作为志愿者的刘谦理解他的为难,于是轻轻抱了一下他,说:“我们都会陪着你。”恰好几天后是母亲的生日,刘谦和同事们陪同儿子一起事无巨细地给母亲筹备了生日活动,细致到考虑母亲喜欢的颜色,纠结要不要买一个粉色的枕巾……在生日会上,他们一起回溯了这位妇人的一生。

“在医疗孤岛上对生命进行一个全方位的回顾,是对她的价值进行再现和肯定。”在刘谦看来,这些看似平凡的人生经历都有着非常重要的意义,尤其是在人生的最后一站。

在安宁疗护的理念产生之前,或许更为人熟知的是“生命不息,抢救不止”,医生、患者和家属都在尽全力与死神“拔河”,一直到拽不住那根绳为止。

但现在,人们开始讨论生命末期的伦理问题:当积极治疗方案不能够再让患者获益时,是否应该尊重患者的尊严、意愿和权利,停止使用无效医疗?而当患者和家属在治疗目标的选择上出现矛盾时,安宁疗护又该如何架起患者与家属之间沟通的桥梁?

在刘洋看来:“癌症末期的患者会经历巨大的身心痛苦的折磨,但大部分家属不会24小时陪伴在患者身边,所以他们可能并不知道患者到底有多么煎熬,我们需要对这些问题进行客观地陈述。”

“我们会告诉家属插管使用呼吸机等措施确实能在一定程度上延长患者的生命,但更重要的是引导家属们去了解患者自己的想法,是不是愿意在临终前还经历这些由抢救带来的额外痛苦。”

刘洋认为,她们没有资格告诉患者和家属一定要选择安宁疗护,一定要坦然接受生命的自然离去,但她们需要在患者和家属被生命倒计时的滴答声扰得心绪不宁时,给予专业的支持和情感的陪伴,让患者和家属真正走进彼此的世界,达成选择上的和解,才能让这场告别达到真正意义上的“生死两相安”。

安宁疗护病房里,医生握住病人的手。

海淀医院安宁疗护病房,病床从六张增加到五十张。